新聞媒體

新版危老條例 擬2限1增

工商時報

林于蘅

現行《危老條例》將在2027年5月底屆期,內政部正著手研擬《危老條例》修正草案,並召開多場產官學會議。據悉,新版危老條例規劃「2限制、1新增」,包括:一、限制適用對象不得位於都市計畫工業區,且住宅比例須達2/3,二、限制小基地容獎上限,增訂面積未達500平方公尺者,下修其申請容積獎勵不超過基容1.2倍或原容積1.1倍。同時,也新增社宅容積獎勵,重建面積500平方公尺以上提供社宅或社福設施者,擬另給與15%容獎,且不受獎勵上限限制。

考量實務上常見單一產權且非作住宅使用之旅館、百貨商場、銀行等商業建築依現行危老條例申請重建,導致有制度被資源較多的大型業者利用等爭議,因此,新版危老條例修法擬增訂,未來建築物申請重建時,限制重建前住宅使用須達2/3,以落實改善居住環境意旨,回歸住宅為主要適用對象,未來恐再無飯店、商辦及學校的危老重建案。

同時,新版危老條例也擬明定,重建適用範圍不得位於都市計畫工業區,避免與工業區更新立體化發展產生政策排擠並杜絕違規工業住宅。

針對外界廣為詬病的小基地開發議題,內政部擬規劃限制500平方公尺以下小基地容獎上限。為避免小面積建築基地重建申請容積獎勵造成深開挖、鄰地建築物毀損等實務問題,增訂重建計畫面積在500平方公尺以下者,其容積獎勵申請上限不得超過基準容積1.2倍或原建築容積1.1倍,以提高施工安全性及引導擴大危險建築物重建面積規模。

據統計,全國現行已核准重建計畫,重建面積未達500平方公尺案件中,約有半數案件申請獎勵額度低於基準容積20%,評估若增訂上限對業界衝擊不大。

除解決現行小基地衍生爭議,產官學界強調容積獎勵須與「公益性」緊密連結,避免成圖利開發者的工具。因此,配合國家整體住宅政策,新版危老研擬增訂重建計畫面積達500平方公尺以上,若提供社會住宅或其他社會福利設施者,得申請容積獎勵最高15%,且可不受基準容積1.3倍或原建築容積1.15倍之限制。

引用連結 新版危老條例 擬2限1增

閱讀重點

近年來,隨著台灣房屋老化的問題日益嚴重,尤其在台北市,屋齡超過 40 年的房子比例已逼近一半 ,都更(都市更新)與危老重建成為市場的熱門話題。然而,都更的推動卻像一場馬拉松,充滿了變數與挑戰。究竟是什麼讓都更之路走得如此艱辛?這次由樂居房市大全主持人-田大全與樂居創辦人-李奕農一起深入討論分析!

央行的限貸令,真的不影響都更嗎?

央行有發布新聞稿表示「選擇性信用管制措施對於都更影響有限」,且都更的貸款卻持續往上,但是為什麼在市場上仍然會認為央行限貸影響到都更危老?

田大全:過往在台灣缺工缺料嚴重時,政府曾開放建商申請移工,但限制這些移工不能用於純住宅,而必須用於都更、商業使用或公共工程。然而,這項政策的實際執行面臨質疑:建商是否會誠實地將所有申請到的移工都投入都更案中?這讓人擔心政策可能被鑽漏洞,出現「拆東牆補西牆」的情況。

同樣的疑慮也存在於金融融資方面,雖然理論上都更和危老可以獲得豁免,不計入央行對房貸的信用管制範圍,但建商或地主可能會利用都更的名義來借錢。

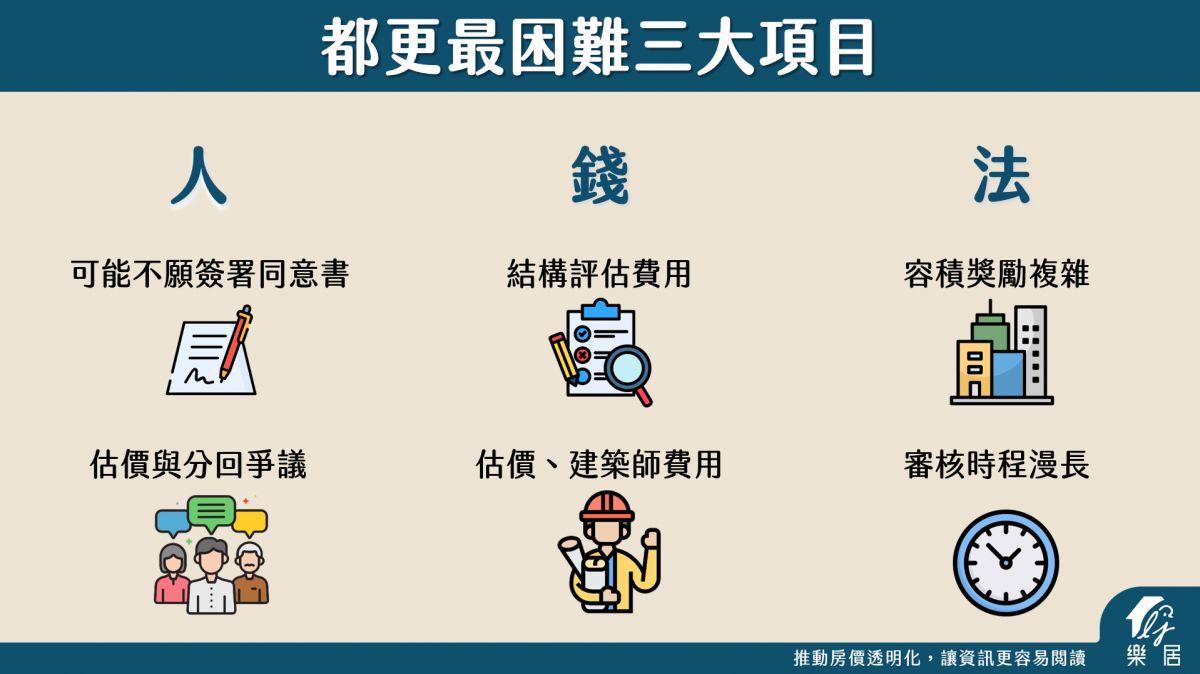

都更最難的是哪三大項?

都更從啟動到完成,涉及到極其複雜的「人、錢、法」三大層面 。

- 最難的數學題是人性?

在都更過程中,最難算清的不是加減乘除,而是人性。

不願簽署同意書:住戶可能因為不清楚協議內容或家庭因素而拒絕簽名,即使僅是同意「啟動」這件事情也困難重重。

估價與分回爭議:住戶對於房子的權值認定差異大,尤其是一樓和頂樓,通常是最難談判的樓層。一樓可能因具備店面價值而要求多分回;頂樓加蓋雖然違建不能算入分回坪數,但仍會要求補償殘餘價值,若其租金收益良好,更不願都更。

- 錢從哪來?

所有都更的環節幾乎都與金錢脫不了關係 。在都更的前期,就需要支付各種專業費用,例如:

建築物結構安全鑑定(結構初評):這是改建的第一步,一棟四樓公寓的結構技師費用可能約一萬二,分攤下來每戶僅需支付數千元,但住戶仍可能因為擔心「萬一做不成」而不願出錢。

估價費用:估價師進場動輒二、三十萬,在沒有算出每戶正確權值(分回比例)之前,住戶很難同意簽署任何協議。

建築師費用:走到與建築師簽約階段,費用可能一下子就要數十萬。

即使是自辦都更,也常面臨銀行周轉金借貸的難題 。銀行通常只會在整合達一定比例(如八成),並送件至市政府成立信託帳戶後才會撥款。在那之前的數十萬甚至更多的前期費用,通常需要住戶自行先湊出來。此外,近期央行針對房貸的信用管制措施,雖然新聞稿澄清對都更影響有限,但實際上可能影響建商的資金運用,讓都更的推動力道受到極大限制。一旦央行將「水龍頭關上」,都更的進度就會受阻。

- 不停變動的法規

容積獎勵複雜:都更涉及複雜的容積獎勵法規,且時常變動。例如,2025年光是減碳取分的容積獎勵項目就與去年不同,可能影響建商的計算與住戶的權益。

時程漫長:自辦都更需成立都市更新會,決定建築師、開會等。都更的事業計畫通過更是難關,即使一路綠燈,也最短需要兩年半的時間,而這期間的法規和市場變化都會影響最終結果。

儘管都更案有專案信託帳戶的限制,但對於精於計算的建商來說,資金的流動仍有其操作空間。事實上,對於自辦都更而言,銀行通常只會在整合戶數達到一定比例(如 80%)並將重建計畫送進市政府後,才會成立信託帳戶,資金才會撥付下來。在信託帳戶成立前的前期費用(如估價費、建築師費)動輒數十萬,必須由住戶先自行籌措。

都更案更困難,可能需要等到事業計畫通過,銀行才會撥款。而事業計畫通過本身就非常耗時,一路順利可能也要兩年半。因此,這些前期資金的壓力,加上對於「萬一做不到」的擔憂,都是阻礙都更推動的關鍵難題。

想靠「買老公寓等都更」翻身,可以嗎?

許多人想藉由購入老公寓等待都更來「翻身」,但這其實是一種高風險策略 。田大全提醒,應認清都更的現實:「大馬路邊的新豪宅即將飆上天際,巷子裡頭的老公寓依然不見天日」 。

想評估老公寓是否有都更潛力,建議觀察以下三個關鍵指標 :

1. 巷道寬度(臨路寬):

四米巷以下:施工車輛難以進入,都更極難推動。

八米巷:雖比小巷好,但若可做公司登記,一樓的店面價值又會更高,更難整合 。

建議:臨路太小難以施工,臨路太寬則會有一樓戶難談的困難,需謹慎評估 。

2. 有無店面(尤其是名店):

有店面的老公寓極難都更,店面價值高,除了租金收益穩定(可能一個月數十萬),且店面不折舊。屋主可能認為都更後分回的新屋租金反而不如現狀,因此不願配合 。

3. 有無頂樓加蓋(頂加):

有頂加的公寓很難都更,尤其是在大學旁邊等租屋需求高的地方,頂加可隔成多間套房收租,收益穩定。雖然頂加在都更中不算坪數,僅會給予殘餘價值補償,但屋主不願放棄既有租金收益 。

房價高低如何影響都更意願?「居住正義」與「市場機制」是否相悖?

都更的推動,最終仍需回歸到市場機制。

房價是起跑線:現在的營建成本(造價)RC 結構每坪約三十幾萬起跳 。因此,新的預算房價必須達到每坪八十萬以上,建商才可能有誘因推動都更 。台北市大部分地區符合這個條件,但新北市許多地區則否。

造價難解:政府一直無法解決缺工缺料導致的造價持續上升問題 。此外,為了響應 ESG、節能減碳、隔音墊等新規,都會讓整體造價成本不斷攀升 。

打房的雙面刃:當政府倡議「居住正義」而打房時,房價可能下跌。若原先談定分回的價值是依據每坪八十萬計算,結果房價跌到七十萬,住戶就會覺得分少了,因而反悔或不願同意 。

這形成了一個弔詭的現象:房價不夠高、都更沒有經濟誘因;房價夠高,卻又面臨打房的政策風險,讓都更難以推進。總結來說,目前都更推展陷入了瓶頸。如果已經持有老房子,建議持續關注都更資訊,但不建議特地去購買老公寓作為等待都更的投資策略 。都更的理想很美好,但現實卻異常骨感。

引用網址:樂居 房地產知識樂居觀點都更之路難在哪?央行、人性、錢關,誰是最大絆腳石?

目前全台屋齡逾30年的老屋超過550萬戶,有關危老建築、都更議題,行政院長卓榮泰表示,政府依照賴清德總統指示,正在研擬「自主都更」,讓房地所有權人不用跟建商分土地容積,能享有更多的使用面積,這也是推升內需的一種新方式。

立法院14日對行政院長及相關部會首長進行質詢。民進黨立委蘇巧慧質詢時提到,有關「危老」、「都更」差異,「危老」在容積獎勵上限、地價稅、房屋稅、土地增值稅到契稅方面,都較為優惠。此外,都更審議時間太長,成本難以估計,加上地區產權太複雜,不易整合。據統計,都更27年來只完成1,200件,危老實施8年已有4,500件。

卓榮泰答詢時表示,因應未來提升內需,賴總統多次指示,包括居住品質、安全乃至市容風貌,都要加強推動都更的效率。

卓榮泰指出,除了現有的公辦、自辦都更,政府正在研擬「自主都更」,讓所有權人付出更少行政費用,不用跟建商分土地容積,能享有更多的使用面積。

卓榮泰說明,自主都更的意思是,土地所有權人可跟建經公司合作,建經公司背後有金融支持,能給予營造、金融及審定過程的行政支持,讓地主不用付出大代價,就可以轉換居住環境。

至於都更面臨的困境,包括審議時間過長、市府審議量能固定等問題,內政部長劉世芳回應,將修正《都市更新條例》,簡化目前碰到的行政流程、權利變化,來鼓勵更多人加入都更。

蘇巧慧建議「都更」法制化,透過專法管理,像房地交易市場因有不動產經紀業管理條例專法管理,因此組織管理嚴密。

卓榮泰表示,讓管理機構法制化是目標,明年度中央政府總預算對於「自主都更」業者有獎勵措施, 希望能扶植起來。

劉世芳提到,修正都更條例或立專法都是方向,目的是為了第一讓自主都更專業化,第二政府監督得到,變成產業化、有證照,讓民眾有信賴對象,不管朝哪一種都是可以接受的方向。

引用連結:經濟日報/記者歐芯萌/即時報導 政府研擬自主都更 卓榮泰:所有權人不用跟建商分容積

都更成功添新例!板橋危老屋重建 地主屋主自己來

典禮禮成大合照。 圖:新北市都更處提供

新北市板橋區文化段危老重建案經過所有地主、屋主及各方團隊共同的努力,成功整合並完成程序,今(20)日上午於現地歡慶舉辦開工動土典禮。

新北市都更副處長謝登武表示,此案基地規模約400餘平方公尺,位於板橋捷運新埔站一帶,且周邊有八德公園、中山公園及莊敬公園,區位條件極佳,重建前為3棟4層樓、屋齡約44年、原住戶共12戶的老舊建築物,重建後規劃興建地上12層、地下3層、共30戶的住宅大樓,並留設退縮空間,提供舒適的步行環境,還申請銀級綠建築、銅級智慧建築及結構加強設計,大幅提升居住環境品質。

城鄉局長黃國峰說,危老條例自106年間上路至今,新北市申請案量達到了450件,核准案件也近370件,重建後戶數達7000餘戶,提供居住於老舊建物的市民更多選擇;此外,市府統計已核准的危老重建計畫,屬地主自建案之佔比約近4成,此案為原地主及屋主自行整合後提出申請,希望此案的動工,能讓其他未有建商整合、有意申請危老重建之地主帶來示範效果,並期加速新北市危老屋重建,落實居住安全。

開工動土儀式。 圖:新北市都更處提供

重建後模擬示意圖。 圖:新北市都更處提供

重建前現況。 圖:新北市都更處提供

房地產價值增幅太離譜!50年透天老屋當年售價20.8萬 現在2100萬元才買得到 屋主:考慮"危老重建"│記者 張竣棟 王子瑜 劉瀚煒 陳逸潔│三立新聞台

老屋大翻身!危老改建舊屋變黃金|田大全 胡偉良 戴錫欽

政府祭容積獎勵 危老大樓重建正熱!|華視新聞

加速危老重建速度 「推動師」立大功|真相急先鋒完整版 EP71

北市危老首案完工 老公寓蛻變8字頭華廈

永春都更案將完工 大樓包圍老公寓形成奇景 東森新聞

「修正後危老條例對重建獎勵之變動與影響 (現代地政聯盟LIVE直播)」

台北市危老房屋改建夯! 老屋買氣旺 410萬戶重建"獎勵" 國民大會 20190513 (完整版)

再不改建房子恐變更小 危老容積獎勵倒數

危老改建拚加速 地主:20年終於等到了!

產業時事

智綠無礙好安居 一場從都市縫隙出發的淨零革命

編輯部 2025-05-16

文、圖/陳燦榮建築師、楊謙柔博士提供

在氣候變遷席捲全球的當下,如何在寸土寸金的都市裡打造一座既舒適又永續的居所?由建築師陳燦榮與智慧綠建築專家楊謙柔博士組成的團隊,對於都更危老重建案,提出了一個引人注目的解方。他們不只重建了一棟樓,更為都市未來生活描繪出一種可實踐的願景—智綠無礙好安居。

當我們談論都市更新,多數人第一個想到的是「容積率」、「樓地板面積」與「房價增值」—但這真的是當代建築的終點站嗎?對建築師陳燦榮與能源永續科技專家楊謙柔博士而言,真正值得追問的,是:我們究竟想打造一種怎樣的未來生活?

這場名為《智綠無礙好安居》的主題,是從都市縫隙中冒出的綠色火花,不只是為了一棟樓的重生,更是為城市呼吸權重啟定義的開端。

被動設計 × 主動科技:智慧建築的黃金組合

高效建築外殼、智慧機電管理、再生能源整合、節水與雨水回收系統,是淨零建築的基本盤。

面對台灣亞熱帶氣候的挑戰,設計團隊優先導入被動式設計策略,如遮陽設施、自然通風與採光,平均降低冷房負載。建築外殼則結合BIPV建築整合型太陽能系統,白天即可自產電力,供應公設照明與電梯運作。

此外,智慧能源最佳化系統可學習住戶使用習慣,透過AI演算法主動調整空調、照明與插座待機,大幅達到節能目標。這樣的智慧,不再只是冷冰冰的科技,而是讓「節能」與「舒適」無縫整合的日常體驗。

從空間美學到環境責任:建材選擇的革新

建築生命週期中,「隱含碳」占總排放約10%。採用低碳建材、可拆解模組家具與可回收裝修系統,落實循環設計理念。不只是風格,更是一種對環境負責的生活態度。

空間設計導入生物親和設計(Biophilic Design),如綠牆、天井與原木質感牆面,營造自然感官體驗,同時提升心理健康與認知功能。設計不再只是「看起來漂亮」,而是「住起來舒服且安心」。

無礙設計 × 全齡照護:真正懂你的家

「無礙」不只是通行無阻的空間,更是全齡友善的關懷。大樓設有3D人臉辨識電子鎖與無障礙動線,讓行動不便者輕鬆進出。更導入遠距健康照護模組,全天候監測高齡住戶的生理數據,並可即時聯繫醫療單位。這不只是設施,更是安心感的來源。

改變行為 × 遊戲化減碳:有感生活才有力

「節能疲勞」是推動綠生活的最大障礙。因此,導入能源使用可視化儀表板,以遊戲化介面呈現用電數據,轉化為減碳挑戰與社區積分排名。住戶不需刻意改變,就能輕鬆參與永續生活,且持續率遠高於傳統宣導。

透過智慧情境照明、節水裝置與自動窗簾調節系統,減碳不再是負擔,而是一種有感的生活質感提升。

都更轉型 × 淨零藍圖:用建築說一個更好的未來

在多數人仍將都市更新聚焦於容積與房價時,陳燦榮與楊謙柔則選擇關注都市更新的社會功能與永續意義。都更危老重建案不僅改善結構安全,更透過智慧建築與綠設計,實現都市韌性與居住公平。

從這一棟開始,讓城市重新學會呼吸

這不只是一個建築設計案,而是一場城市生活邏輯的轉變。「智綠無礙好安居」不再只是願景,而是一種即刻可以實現的居住選項。

未來的城市,應該每一棟樓都能呼吸、每一個家都能照顧人、每一度電都更有效率、每一塊土地都回應環境責任。而這一棟,正是啟動這場改變的起點。如果你正站在都市更新的門口,不妨問問自己:你想蓋的是一棟樓,還是一種新的生活?

引用出處:2025-05-16 卓越雜誌 智綠無礙好安居 一場從都市縫隙出發的淨零革命